Luis Gorrochategui es graduado en Filosofía y profesor en un instituto de educación secundaria. Ha publicado numerosos artículos y varios libros. Forma parte de la Orden de Caballeros de María Pita y de la Asociación Gran Armada, entre otras. Otros libros suyos: Expedición a las Molucas (1999), La guerra de la Sirena. Nueva perspectiva de María Pita (2002), La rebelión de los PIGS. La verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa (2013).

Pocos ensayos históricos he leído pero creo que voy a reservar un tiempo especial para continuar leyendo este tipo de literatura. En parte, porque la EGB ya que me queda un poco lejana y tengo que refrescar cada vez más cosas y además, porque entonces todavía el estudio de la historia podía estar manipulado con fines que ideológicamente no coinciden con los míos. Pero hay una segunda razón que me parece más urgente. Y sería que los españoles dejásemos de fustigarnos con nuestra historia y no sirviésemos a no sé qué intereses que pretenden seguir alimentando LA Leyenda Negra. Así que cuánto más y mejor conozcamos nuestra historia, libre de arquetipos y de prejuicios, mucho mejor.

Todos conocíamos la derrota de la Gran Armada en 1588, la Invencible, pero pocos sabemos situarla en su contexto general, la guerra anglo-española de 1585-1604 (19 años de guerra en diferentes frentes que terminaron con la firma de la paz de Londres entre los sucesores de Felipe II e Isabel I) y muchos menos sabemos de la reacción de Isabel I un año después. Eso es lo que podemos encontrar en este libro, la Contra Armada, una flota de 180 barcos y 27.667 hombres (50 barcos más que la Gran Armada), que también fracasaría. Fue enviada por Isabel en 1589 contra las costas españolas con tres objetivos principales: destruir a la Gran Armada que estaba en reconstrucción, tomar Lisboa y entronizar al Prior de Crato como rey, para así controlar el imperio portugués e incordiar a la monarquía española desde la misma Península y tomar las Azores para impedir el comercio español con las Américas.

Nos situamos. La Monarquía Hispánica era lo que Immanuel Wallerstein ha llamado el único Imperio-Mundo que ha existido hasta la fecha e Inglaterra era una potencia en ascenso que se deleitaba desafiando el orden mundial existente, en Europa, África o América. Perseguía a los católicos ingleses y alimentaba la inquina contra los españoles en Flandes; y trataba de interceptar y controlar el comercio con las Américas rompiendo así el monopolio español.

Y Felipe II hacía todo lo posible por frenar a esa incordiante Inglaterra. Para ello se preparó la Gran Armada, tal y como el autor resume en la primera parte de este libro. Ya sabemos cómo acabó, aunque Gorrochategui da una lectura diferente a la habitual respecto a la repercusión de este hecho. Si no he entendido mal, puede decirse que la Gran Armada nunca fue derrotada, puesto que siempre presentó batalla y los buques que se perdieron no lo hicieron por ser atrapados por la flota inglesa, sino por las galernas. Además sus bajas en efectivos humanos, aunque todas lamentables, fueron apenas de un 7-8% del total. Ese fracaso, por supuesto, envalentonó todavía más a los piratas y corsarios ingleses y a su reina, aunque tampoco las cosas terminarían como ellos querían y su derrota fue incluso superior. ¿Entonces por qué la gran repercusión del fracaso de la Gran Armada?

La tesis que mantiene el autor es que, a pesar de que la derrota inglesa fue muy superior, se recuerda constantemente la anterior derrota española porque España no supo o no quiso mantener un aparato de propaganda destinado a loar sus logros y ocultar sus fracasos como sí lo hizo Inglaterra.

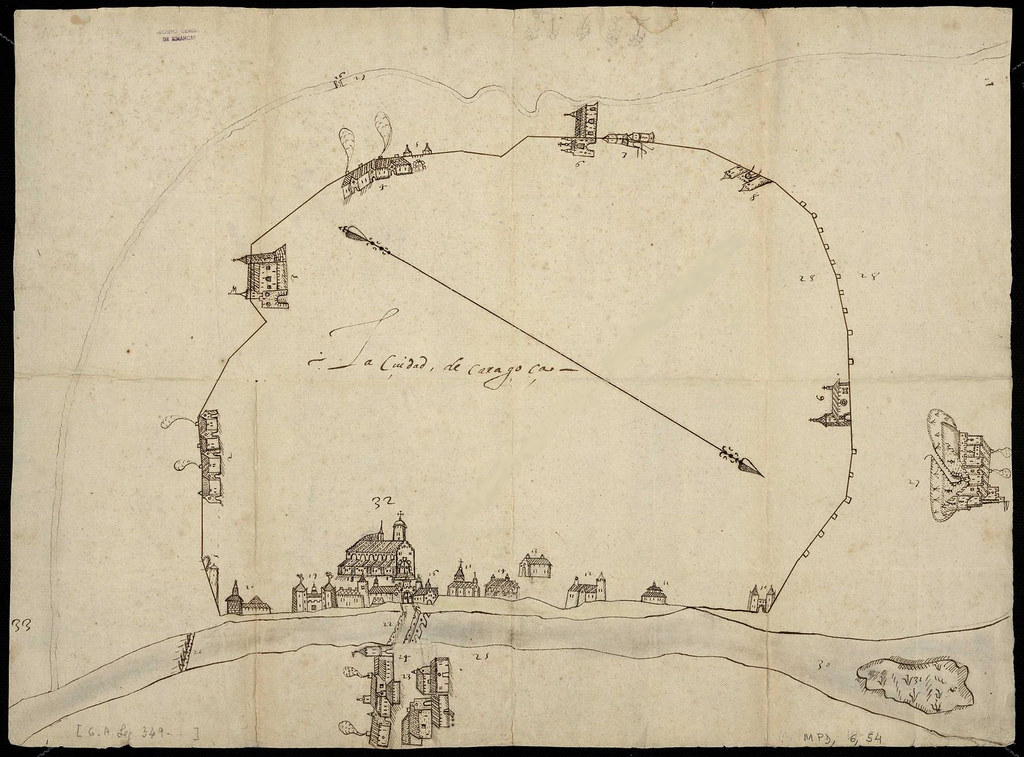

La segunda parte, el grueso del libro, es la que se dedica a las acciones de la Contra Armada. Está muy documentada y escrita con gran pasión. Incluye una descripción detallada de las batallas, ataques y escaramuzas por parte de los ingleses y de la defensa de los españoles, con planos de situación y fotografías. También habla de todo un “ejército de mujeres” dedicado a preparar las defensas de la ciudad. Y entre ellas, menciona especialmente a María Pita que, durante la defensa de La Coruña, mató a un alférez inglés que casi había logrado entrar en la ciudad y seguía animando a los suyos a que le siguieran. Después de estos hechos Felipe II le concedió una pensión equivalente al sueldo de un alférez más cinco escudos mensuales y un permiso especial para exportar mulas de España a Portugal. Sin embargo, el autor también menciona que su hazaña empezó a desaparecer de la historia. Y es que pasa siempre. Siempre ha habido mujeres destacadas pero, al final, la historia las va olvidando. No sé por qué.

Después de este desastre la guerra siguió, en varios frentes a la vez. En Francia, aliada de España entonces, entre protestantes y católicos hasta que Enrique de Navarra dijo aquello de París y la misa y volvió a la Iglesia Católica; en los Países Bajos, Inglaterra siguió intrigando a favor de los protestantes; pero lo que más le interesaba era el comercio con las Américas y siguió atacando y utilizando el corso como sólo ella sabía (sabe) hacer; y Felipe II, el rey prudente, el rey papelero, no respondía sin más a las provocaciones sino que medía muy bien los tiempos y actuaba cuando creía que debía actuar. Con el mejor servicio de espías de la época acudía allí donde se le atacase. Creo que fue antes de todo esto, aunque no aparece en el libro, cuando Felipe II organizó un magnicidio contra Isabel I, a través del embajador-espía de España en Inglaterra. Posiblemente un trastatatatatatarabuelo mío, Guerau de Espés. En fin, un esfuerzo agotador.

Al final se firmó la paz con Inglaterra en 1604. Los ingleses pidieron el libre comercio con América a lo que Felipe III se negó, pero hizo otras concesiones y también la vista gorda de vez en cuando. Felipe II había muerto en 1598 e Isabel I en 1603, dejando como heredero a Jacobo I Estuardo, católico. El cambio generacional y la vuelta al catolicismo de Inglaterra facilitaron mucho las cosas, aunque se mantuvo como principal un escenario de guerra que hasta entonces había sido secundario, los Países Bajos.

Resulta muy interesante también el Epílogo de este libro. Sobre todo en lo relacionado con el afán de la historiografía europea de negar lo hispánico. Y eso tiene que ver con considerar como ciencia inmutable y objetiva a un corpus de estudios y opiniones que, en realidad, sirve a intereses distintos a los del puro acercamiento a la verdad y el conocimiento. En este caso, quien ha llevado la batuta y elegido lo que merecía pasar a la historia y lo que no ha sido la historiografía anglosajona que se impone en el XIX (y sigue en el XXI, con su dominio de la cultura popular a través de cine y televisión). Historiografía que tenía una finalidad muy clara: ensalzar la gloria del Imperio Británico que estaba consolidándose en el siglo XIX a costa de exaltar los fracasos del Imperio Español en decadencia. Así, se pone el inicio de la decadencia española en la derrota de la Gran Armada, cuando, en realidad, no lo fue. Al contrario, la posterior derrota de la Contra Armada inglesa supuso ganancia de tiempo para Felipe II, un tiempo que invirtió en la construcción y modernización naval necesarias para seguir dominando los mares dos siglos más. Propaganda. No hay más.

¿Qué hacer con la propaganda? Pues no queda otra que equilibrar esta corriente de pensamiento dando a conocer los hechos y la documentación histórica que, para el reinado de Felipe II, es bastante abundante. Así lo hace este libro, traducido a la lengua de la pérfida Albión en 2018 y que ha obtenido buenas críticas allí.

Recomiendo su lectura sin dudarlo. Y si alguna falta hay que sacar diré que odio que las notas al pie de página, que como su nombre indica deberían estar a pie de página, estén al final del libro. Nunca, nunca he podido soportarlo. A leer.

.JPG)

.JPG)

.JPG)