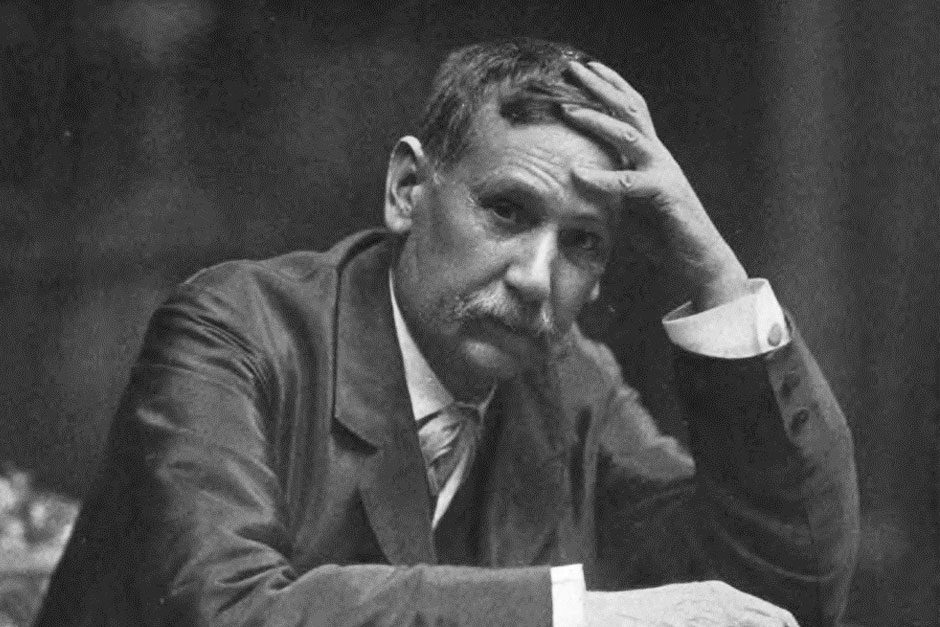

La autora.-

Insolación es uno de los libros que más me ha gustado últimamente, aunque a algunos, incluido Leopoldo Alas “Clarín” les parezca un mero folletín. A mí me parece una novela de crecimiento. Asís Taboada, la protagonista, se descubre a sí misma. Es una joven viuda y rica de finales del siglo XIX que viaja frecuentemente entre Madrid y Galicia. La casaron, de adolescente, con uno de sus tíos lejanos, cincuentón que murió hace unos años. Tiene un entorno familiar y de amistades saneado y estable y visita frecuentemente la iglesia y a sus tías solteras. Y no espera nada más de la vida.

Sin embargo, en una soirée se encuentra con Pacheco, un joven andaluz que, como personaje, parece de cartón piedra. La autora se esmera en anotar cuidadosamente su manera andaluza de hablar, con su sonoridad y sus modismos. Algo que a mí me parece que chirría. Por lo demás, es alegre, un seductor un poco sinvergonzón pero, al mismo tiempo, un completo caballero que cae completamente enamorado de Asís y que la anima a disfrutar de la vida.

La novela podría narra un triángulo amoroso pero la autora ha querido ser mucho más original y lo ha conseguido. Sin embargo, hay otro personaje que merece también su atención. Es Pardo, un personaje que aparece también en Los Pazos de Ulloa y La madre naturaleza. También gallego como Asís y que se encarga de poner de relieve la influencia del clima y de las costumbres, ese determinismo que obligaría a la gente a ser y a actuar de una cierta manera sin que pudiera evitarlo. Curiosamente, él también pretendió casarse con su sobrina pero no lo consiguió. Creo que eso ha creado en él un resentimiento que le hace ser un tanto hipócrita.

Emilia Pardo Bazán estructuró su novela de una manera muy inteligente. La acción comienza in media res, es decir, a mitad de la historia. Encontramos a Asís sufriendo las consecuencias de lo que ella llama insolación que no es otra cosa que una resaca monumental. Una resaca que no sólo es de vino sino también de comida, música, alegría y buen humor, incluido todo ello en un pícaro flirteo con Pacheco en la romería de San Isidro.

A partir de ahí, los primeros capítulos son un monólogo consigo misma o, mejor dicho, un diálogo con su implacable conciencia que, curiosamente, queda nombrada en masculino para remarcar que son los hombres quienes crean las normas sociales que limitan, especialmente, a las mujeres. La dama se sorprende de las reacciones que ha tenido. Nunca se hubiera imaginado ir a una romería que un prácticamente desconocido. Nunca se hubiera imaginado quebrantar de esa manera las normas del decoro y la buena educación, ni haber comprometido su posición como viuda, madre de una hija. Aunque Pacheco no le ha resultado desagradable ni siquiera se le pasa por la imaginación que pudiera entablar una relación con él. Como viuda de treinta y tantos años ha entrado ya en la zona de invisibilidad para los amoríos.

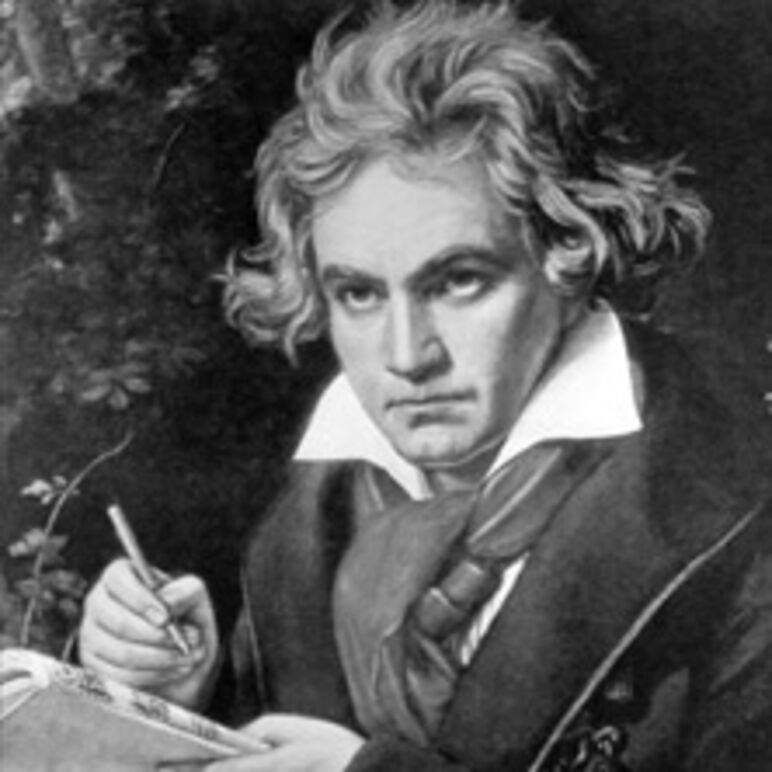

Hay dos escenas muy interesantes que ponen de manifiesto el buen hacer de Emilia Pardo Bazán como escritora. La primera es la escena de la borrachera que sufre Asís en la romería, donde la Pardo Bazán consigue traducir en palabras esa sensación de mareo y vértigo, asemejándola a un viaje en barco en un mar tempestuoso. La segunda es la del baño, en la que se describe con todo lujo de detalles cómo Asís intenta olvidar su desliz y restablecer su honor lavando con minuciosidad todo su cuerpo. Hay que decir que la novela fue considerada un escándalo en su época, aunque hoy resulta bastante blanca y con un final feliz y honorable. Leopoldo Alas "clarín" fue un crítico feroz que parecía tener una inquina personal contra la Pardo Bazán y consideraba esta novela como "encajes de telarañas" o que la autora "toma por materia literaria lo que no lo es" una "boutade pseudoerótica" o una "fábula agradable y picante". Tampoco se cortaba un pelo en considerar a Asís Taboada una "jamona atrasada de caricias". En fin.

Si hay algo que no me ha gustado es, precisamente, ese final. No porque sea un final feliz sino porque es bastante apresurado. Y es algo que no es la primera vez que me pasa. En Memorias de un solterón también el final era algo folletinesco y en Tristana de Pérez Galdós también parece que el autor tuviera prisa por terminar. Como si se le terminase el papel o algo así.

A mí me parece que entre los personajes de Tristana y esta Asís de Insolación puede establecerse una continuidad. A pesar de sus evidentes diferencias, Tristana y Asís casi podrían ser diferentes edades de la misma mujer. Ambas casadas en la adolescencia con viejos. Ninguna de ellas ha podido decidir por sí misma. Tristana tiene apenas 20 años cuando empieza su novela y Asís más de 30. Me gustaría pensar que cuando Tristana tenga 30 y posiblemente ya sea viuda, podría descubrirse a sí misma como hizo Asís. Yo espero que sí, entre otras cosas, porque Tristana termina donde empieza Insolación, en una iglesia. Quizá ambas mujeres se conozcan allí, lleguen a intimar y el ejemplo de Asís sirva para despertar definitivamente a Tristana. Sororidad, aunque no se puede decir que la novela sea un alegato feminista sí que lo es en cuanto que una mujer asume el protagonismo en su propia vida.

La novela es muy recomendable. Sobre todo en la edición de Cátedra con una Introducción muy completa de Ermitas Penas Varela.