Las dos protagonistas, Alicia y María, están separadas por muchas cosas y unidas por una sola que, al final, será irrelevante. Sus edades, su trayectoria vital, sus expectativas y sobre todo su manera de enfrentarse a la vida y a las adversidades las diferencian. Su punto de partida no ha sido el mismo aunque las dos han acabado siendo parte de la fuerza de trabajo que, actualmente, en nuestras sociedades, vive en condiciones más precarias. Antes se le llamaba proletariado. Ahora ya no, porque ni siquiera pueden o quieren tener prole a su cargo.

Toda la narración rezuma desesperanza pero, a diferencia de María, Alicia lleva esta desesperanza en su carácter. Pero, independientemente de sus condiciones de vida y esto me ha sorprendido mucho, Alicia lleva esa desesperanza en lo más profundo de su propia personalidad. No sólo su itinerario vital se ha visto condicionado por la falta de dinero. Hay algo más que en la novela no se trata. Hay un rechazo hacia la humanidad que no sabemos de dónde viene pero que le hace sentirse superior y esto hace difícil empatizar con ella. Es una mujer alienada emocionalmente que se castiga a sí misma disfrutando con ello.

María, sin embargo, representa a las mujeres que no tienen la costumbre de ocupar el espacio público. Aunque, por su formación autodidacta que la lleva a participar en diferentes asociaciones, pudiese hacerlo con todo el derecho; siempre acaba postergada, incluso por sus propios compañeros varones, compañeros de clase y lucha. Es la mujer trabajadora que siempre está en silencio.

Para mí, el fallo de esta novela está en no aportar prácticamente nada de contexto histórico o social. Apenas menciona dos hitos temporales, la muerte de Franco y la manifestación del 8M de 2018; pero, yo creo que dentro de unos años, a la velocidad que circulan los acontecimientos sociales, los lectores más jóvenes no conocerán la trascendencia de estos dos hechos. Por otra parte, me gusta mucho que la autora se haya centrado en la vida de estas dos mujeres y que analice la especial invisibilización que las mujeres sufren, especialmente, las mujeres pobres. Queda claro, así, que somos productos de diferentes intersecciones y que si estas dimensiones se potencian entre sí, se hereda la riqueza pero también la pobreza y la desesperanza. Una lectura muy recomendable.

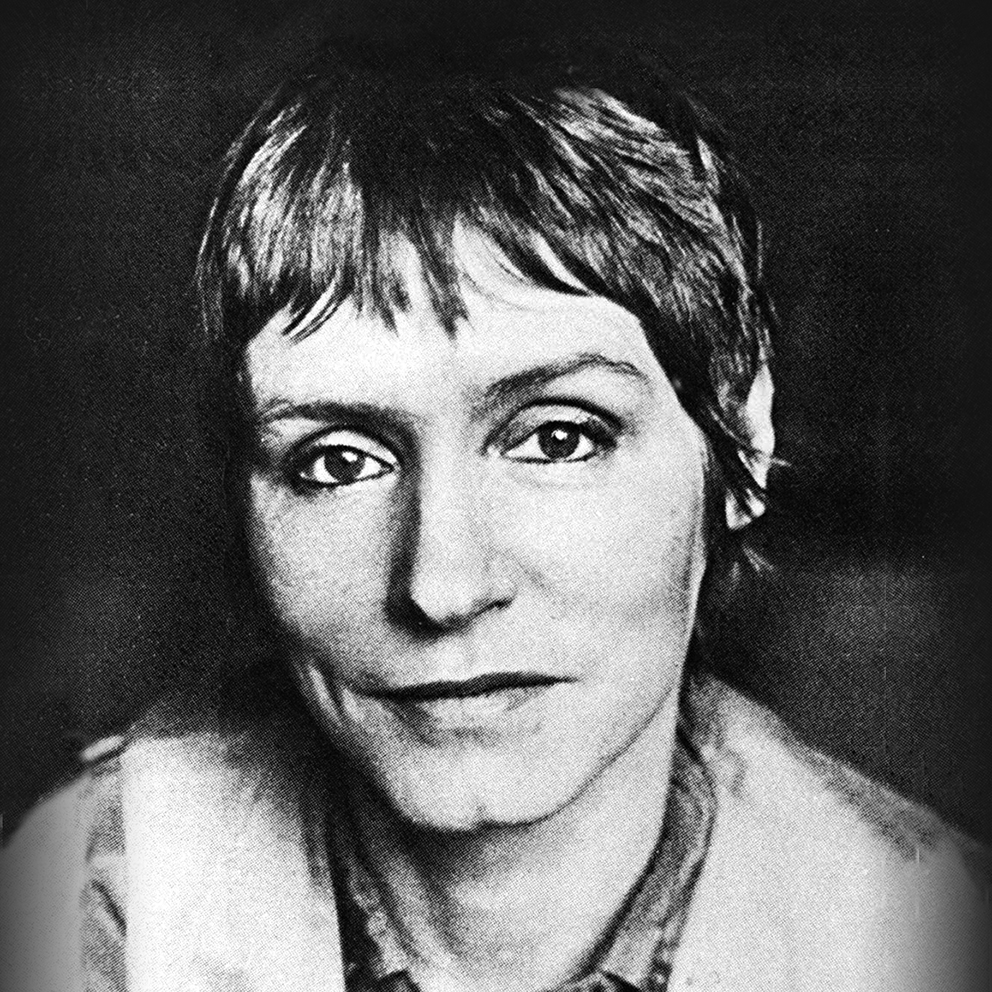

Elena Medel

Editorial Anagrama